ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, НАПРАВЛЕННЫХ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, НАПРАВЛЕННЫХ НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ

Аннотация

Цель исследования – оценка особенностей поражения органов-мишеней у больных сахарным диабетом пожилого и старческого возраста, направленных на освидетельствование в бюро медико-социальной экспертизы.

Проведен ретроспективный анализ медицинской и экспертной документации у 50 пациентов в возрасте от 60 до 80 лет, направленных на медико-социальную экспертизу с диагнозом «Сахарный диабет» за 2022-2023 годы.

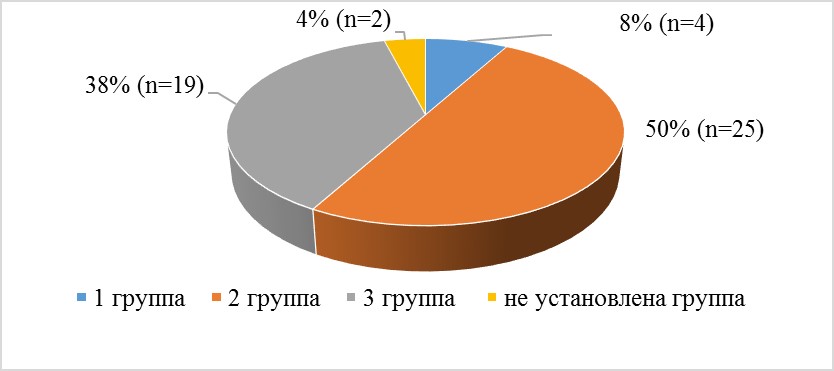

У всех больных множественное поражение органов-мишеней на фоне коморбидной патологии приводило к стойким нарушениям функций организма различной степени тяжести. Определены незначительные, умеренные, выраженные и значительно выраженные нарушения функций органов-мишеней (сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной, периферической нервной системы, органа зрения), которые у больных гериатрической группы обуславливали ограничения способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению, трудовой деятельности 1-3 степеней, к общению и ориентации 1-2 степеней. Более половины пациентов (29 человек, 58%) были признаны инвалидами 1 и 2 группы. Инвалидность 3 группы установлена 19 (38%) пациентам, не определена группа инвалидности в 2 случаях (4%).

Среди хронических осложнений СД наиболее значимое влияние на утяжеление группы инвалидности оказывают ангиопатия нижних конечностей, которая в половине случаев приводит к ампутации нижней конечности на разном уровне и нарушениям статодинамических функций, а также диабетическая нефропатия С4-С5 стадий.

Полученные данные свидетельствуют, что пациенты старшей возрастной группы с сахарным диабетом требуют индивидуального подхода при лечении и диспансерном наблюдении с учетом их функционального статуса, наличия или отсутствия старческой астении и характера сопутствующей патологии, что позволит снизить риск развития выраженных и значительно выраженных нарушений функций органов-мишеней, значимых ограничений основных категорий жизнедеятельности и предупредить установление 1 и 2 групп инвалидности.

1. Введение

За последние годы заболеваемость и распространенность сахарного диабета (СД) увеличились. Согласно исследованию P. Saeedi et al. (2019) распространенность СД во всем мире в 2019 году составила 9,3% (463 млн. человек) и по прогнозным оценкам возрастет до 10,2% (578 млн. человек) к 2030 году, а к 2045 году достигнет 10,9% (700 млн. человек) . По данным на 01.01.2023 года, в Российской Федерации на диспансерном учете состояло 4,9 млн. человек с СД (3,31% населения), причем более 90% случаев составлял СД 2-го типа (СД2) . Однако имеются данные, что каждый второй (50,1%) человек, живущий с СД, не знает, что у него имеется это заболевание , .

Медико-социальная значимость СД обусловлена не только его значительной распространенностью, но и высоким риском развития хронических осложнений, которые затрагивают практически все органы . Ввиду этого СД служит основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний и смертности, слепоты, нарушения функции почек вплоть до терминальной почечной недостаточности и нуждаемости в почечной заместительной терапии, а также ампутаций нижних конечностей . Поздние хронические осложнения СД, такие как диабетическая нефропатия, ретинопатия, катаракта, нейропатия, нарушения периферического кровообращения, остеоартропатия и др., приводят к стойким нарушениям функций организма разной степени тяжести и являются определяющими при установлении группы инвалидности .

За последние годы отмечено уменьшение числа впервые и повторно признанных инвалидами вследствие СД . Если в 2010 году численность впервые признанных инвалидами вследствие болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ составляла 26,2 тыс. человек, то в 2022 году снизилась до 12 тыс. человек . Однако, учитывая современную тенденцию к старению населения, остается актуальной проблема инвалидизации пациентов пожилого возраста. Следует отметить, что в структуре инвалидности вследствие СД более 50% составляют лица пенсионного возраста , .

Известно, что на течение СД у пациентов пожилого и старческого возраста влияют мультиморбидность и наличие гериатрических синдромов, которые затрудняют лечение пациентов, что может привести к прогрессированию имеющихся диабетических осложнений , . В отечественной и зарубежной литературе хорошо изучены особенности диагностики и терапии СД в гериатрической группе пациентов, однако вопросы медико-социальной экспертизы (МСЭ) у пожилых при данной патологии освещены лишь в единичных исследованиях, что определяет актуальность данной работы.

Цель исследования – оценка особенностей поражения органов-мишеней (ПОМ) у больных СД пожилого и старческого возраста, направленных на освидетельствование в бюро МСЭ (бМСЭ).

2. Методы и принципы исследования

Проведен ретроспективный анализ медицинской и экспертной документации (направлений на МСЭ медицинской организацией (форма N 088/у), актов освидетельствования в бМСЭ) у 50 пациентов в возрасте от 60 до 80 лет, направленных в бМСЭ различных регионов России с диагнозом «Сахарный диабет» за 2022-2023 гг. Первичное освидетельствованы 11 (22,0%) человек, повторно – 39 (78,0%) пациентов. Средний возраст больных составил 65,3±7,6 года. Мужчин и женщин было поровну (по 25 человек). Большинство пациентов проживали в семье – 82% (41 человек) и были городскими жителями – 80% (40 человек). Основную долю освидетельствуемых составили лица с СД2 – 74% (37 человек). Продолжительность заболевания была от 2 до 42 лет, в среднем – 14,5±6,8 года. Все пациенты получали базисную таблетированную сахароснижающую терапию или инсулинотерапию.

Оценка коморбидности проводилась с помощью индекса Kaplan-Feinstein. Средний балл индекса коморбидности оказался равным 9,5±2,7. В структуре коморбидной патологии превалировала сердечно-сосудистая патология (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность).

3. Основные результаты

В 100% случаев ПОМ у пациентов приводили к стойким нарушениям функционирования организма (эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций (зрения), функций мочевыделительной системы), степень выраженности которых варьировала от незначительной до значительно выраженной. Согласно Приказу Минтруда от 27 августа 2019 г. № 585н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» (далее – Приказ 585н) при проведении МСЭ граждан проводится количественная оценка нарушенных функций организма.

В нашем исследовании у 2-х пациентов (4%) с небольшим стажем заболевания (4 и 2,5 года) при первичном освидетельствовании выявлены стойкие незначительные нарушения функций органов-мишеней, которые были представлены у одного пациента диабетической нефропатией, хронической болезнью почек (ХБП) 3а стадии и легкой степени дистальной сенсомоторной полинейропатией без нарушения статодинамических функций, а у другого пациента – диабетической ангиопатией обеих нижних конечностей с хронической артериальной недостаточностью (ХАН) 1 стадии. Количественная оценка нарушенных функций организма, согласно Приказу 585н, соответствовала 10-30%.

У 19 пациентов (38%) определены стойкие умеренные нарушения функций органов-мишеней в виде сенсомоторной полинейропатии средней степени тяжести с нарушением равновесия (78,9%), диабетической ретинопатии со снижением остроты зрения лучше видящего глаза от 0,1 до 0,3 и сужением полей зрения до 20-40° (52,6%), ангиопатии нижних конечностей с ХАН 2 степени (42,1%), нефропатии с ХБП 3б стадии (36,8%), ампутационной культи стопы одной конечности (15,8%), а также рецидивов язвы стопы (5,2%). Количественная оценка нарушения функций соответствовала 40-60%. Количество осложнений со стороны органов-мишеней составило от 2-х до 4-х на одного пациента.

У 25 (50%) пациентов определены стойкие выраженные нарушения функций органов-мишеней (количественная оценка 70-80% согласно Приказу 585н) в виде ангиопатии нижних конечностей с ХАН 3 стадии (64%), в том числе с ампутацией стопы или средней трети голени и язвенным дефектом после заживления; диабетической нефропатией с ХБП 4 стадии (60%); значительной дистальной симметричной моторно-сенсорной полинейропатии с парезом стопы и нарушением опорной функции нижней конечности (40%). Пациенты имели от 2-х до 5-и осложнений со стороны органов-мишеней.

У 4 пациентов (8%) установлены стойкие значительно выраженные нарушения функций организма, представленные в 2-х случаях диабетической нефропатией с ХБП 5 стадии и осложнениями заместительной почечной терапии (гипотония, судороги, электролитные расстройства, анемия средней тяжести) и еще в 2-х случаях – ампутационной культей бедра нижних конечностей с обеих сторон с невозможностью протезирования и значительно выраженными нарушениями статодинамических функций. Количественно нарушения функций организма оценивались в 90-100%; это были функционально зависимые пациенты, которые нуждались в постоянной посторонней помощи родственников или социальных работников.

Выявленные стойкие нарушения функций органов-мишеней у 48 пациентов (96%) приводили к ограничениям жизнедеятельности (ОЖД), то есть полной или частичной потере способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельное передвижение, ориентацию, общение, контроль за своим поведением, обучение и трудовую деятельность . Выраженность ОЖД у пациентов пожилого возраста и старческого возраста с СД отображена в табл. 1.

Таблица 1 - Ограничения жизнедеятельности у пациентов пожилого и старческого возраста с сахарным диабетом

Выраженность ограничений | Абс. число | % |

Способность к самообслуживанию | ||

1 степени | 24 | 48 |

2 степени | 13 | 26 |

3 степени | 3 | 6 |

Способность к самостоятельному передвижению | ||

1 степени | 20 | 40 |

2 степени | 10 | 20 |

3 степени | 2 | 4 |

Способность к трудовой деятельности | ||

1 степени | 17 | 34 |

2 степени | 16 | 32 |

3 степени | 3 | 6 |

Способность к ориентации | ||

1 степени | 3 | 6 |

2 степени | 1 | 2 |

Способность к общению | ||

1 степени | 2 | 4 |

2 степени | 1 | 2 |

Как видно из табл. 1, большинство пациентов имели ограничение способности к самообслуживанию, самостоятельному передвижению и трудовой деятельности 1-2 степени выраженности. У 2-х пациентов с незначительными нарушениями функций органов-мишеней ОЖД не выявлено.

Распределение пациентов по группам инвалидности представлено на рис. 1.

Рисунок 1 - Распределение пациентов пожилого и старческого возраста с СД по группам инвалидности

При сравнении пациентов, признанных инвалидами 2 группы с пациентами, признанными инвалидами 3 группы, мы выявили значимые отличия по частоте и тяжести таких хронических осложнений СД, как ангиопатия нижних конечностей и диабетическая нефропатия (табл. 2).

Таблица 2 - Частота ангиопатии нижних конечностей и диабетической нефропатии у инвалидов 2 и 3 группы вследствие сахарного диабета

Осложнение сахарного диабета | Инвалиды 2 группы (n=25) | Инвалиды 3 группы (n=19) | ||

Абс. число | % | Абс. число | % | |

Ангиопатия нижних конечностей | 16 | 64 | 8 | 42,1 |

В т.ч. ампутации бедра/голени/стопы | 13 | 52 | 5 | 26 |

Диабетическая нефропатия | 15 | 60 | 7 | 36,8 |

Примечание: все различия между группами статистически значимы (р<0,05)

4. Обсуждение

В нашем исследовании большинство пациентов пожилого и старческого возраста с СД имели ограничение жизнедеятельности по основным категориям: способность к самообслуживанию, к самостоятельному передвижению, к трудовой деятельности. Полученные результаты согласуются с данными о том, что основная часть больных СД2, направленных на МСЭ, имеют ограничения в ходьбе, выполнении работы по дому, заботе о своем здоровье, выполнении оплачиваемой работы, уходе за частями тела .

У 58% пациентов (29 человек) по результатам клинико-экспертной диагностики в бМСЭ была установлена 1 и 2 группа инвалидности. Полученные нами результаты не соответствуют данным других исследований, в которых пациентам с СД в основном устанавливалась инвалидность 3 группы , , . Выявленные различия связаны с тем, что дизайн нашего исследования предполагал включение пациентов только пожилого и старческого возраста. Вместе с тем, в указанных работах более 50% пациентов составляли лица старшего возраста, однако были пациенты молодого и среднего возраста. Полученные нами результаты позволяют предположить, что лица гериатрической группы имеют более выраженные ПОМ с нарушением их функций и ОЖД, что обуславливает более тяжелую группу инвалидности по сравнению с пациентами трудоспособного возраста.

5. Заключение

Наличие у пациентов пожилого и старческого возраста СД2 с множественными осложнениями на фоне коморбидной патологии приводит к тяжелой инвалидности − более половины пациентов (58%) признаны инвалидами 1 и 2 группы. Среди хронических осложнений СД наиболее значимое влияние на утяжеление группы инвалидности оказывают ангиопатия нижних конечностей, которая в половине случаев приводит к ампутации нижней конечности на разном уровне и нарушениям статодинамических функций, а также диабетическая нефропатия выраженных стадий – ХБП С4-С5.

Пациенты старшей возрастной группы с СД требуют индивидуального подхода при лечении и диспансерном наблюдении с учетом их функционального статуса, наличия или отсутствия старческой астении и характера сопутствующей патологии, что позволит снизить риск развития выраженных и значительно выраженных нарушений функций органов-мишеней, значимых ограничений основных категорий жизнедеятельности и предупредить установление 1 и 2 групп инвалидности.